该文档由智能交通技术公众号 iTSTech 于 2025 年 10 月 4 日发布融可赢配,聚焦 AI 眼镜(AI 与 AR 技术融合的可穿戴设备,核心优势为 “解放双手”“第一视角”)在交通出行领域的价值,从产品功能、信息处理机制、应用场景、未来展望及挑战等维度展开分析,具体内容如下。

一、引言与产品基础

技术背景与市场现状:AI 眼镜由 AI 与 AR 技术催生,相较手机 / 平板更适配交通出行对实时性、便捷性的需求;全球科技企业(如 Meta、亚马逊,国内雷鸟创新、Rokid 等)纷纷布局,推动产品从单一功能向多模态智能化发展。

核心产品与功能:

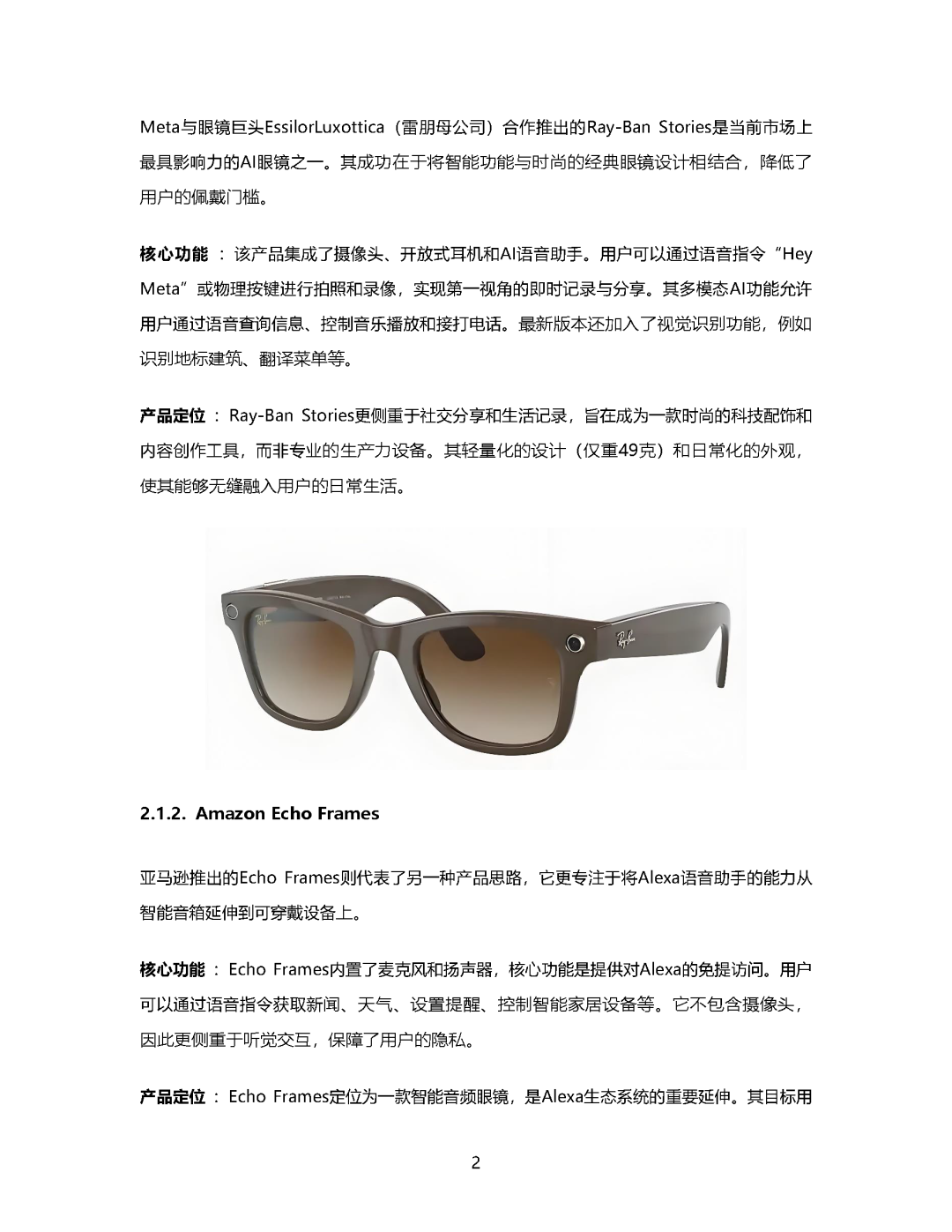

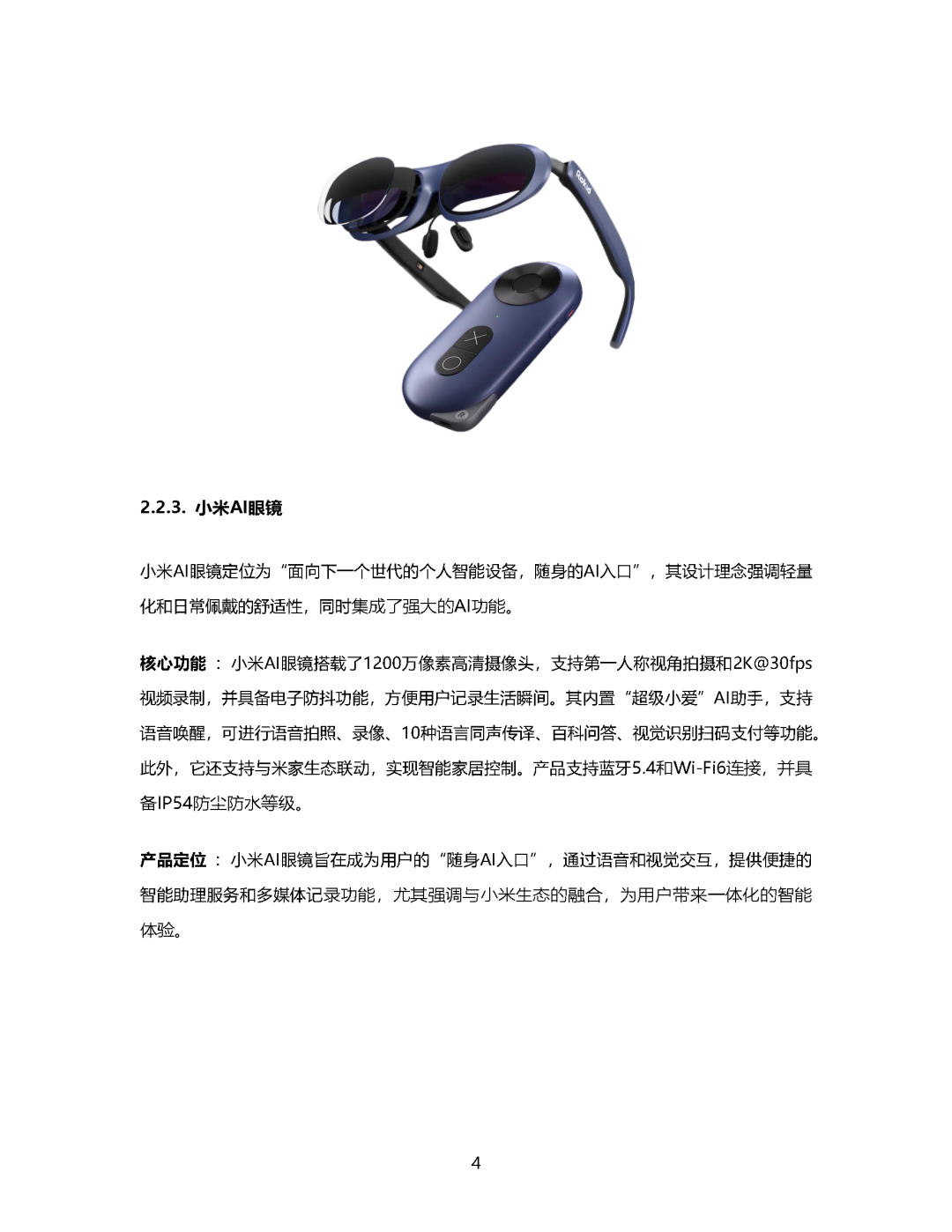

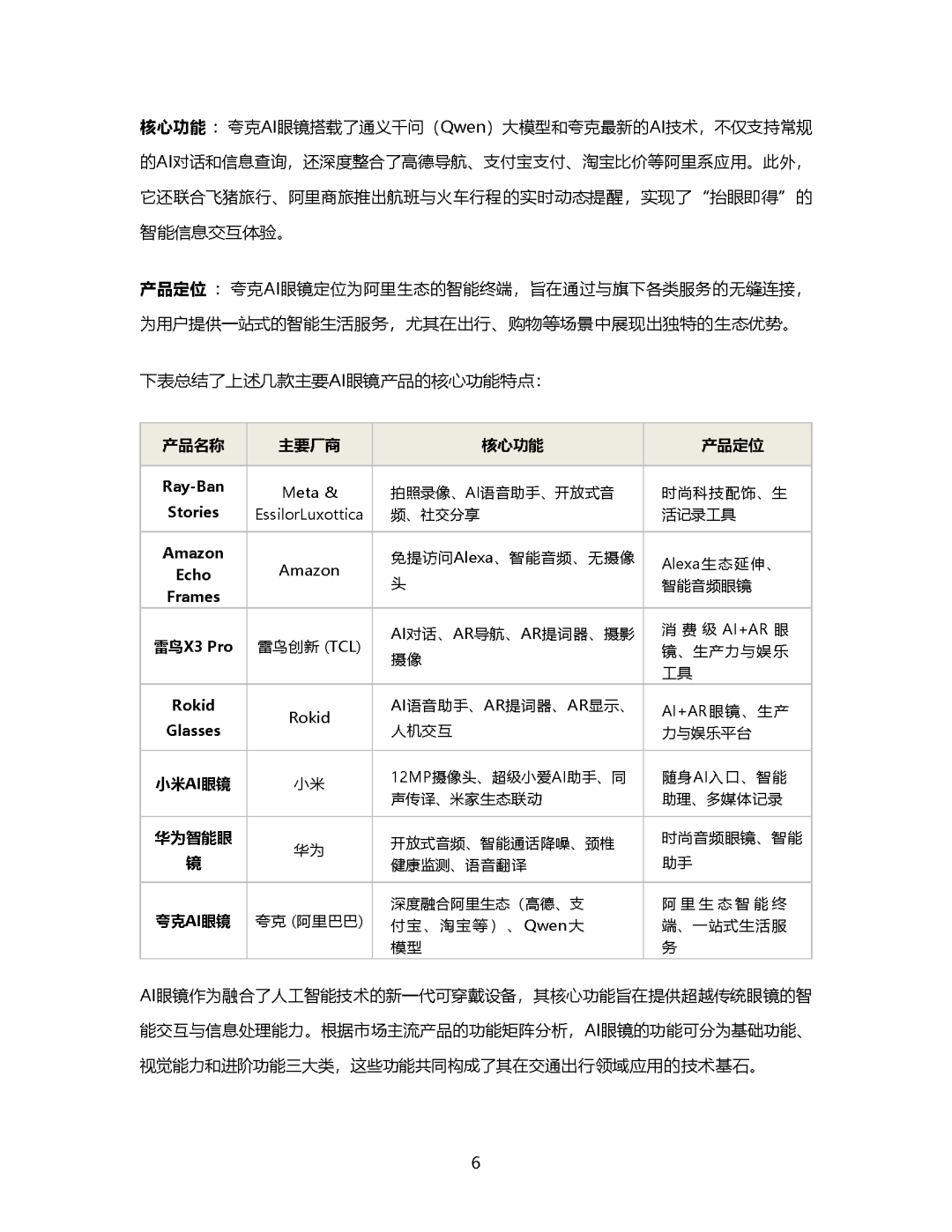

国内外代表产品:国外有侧重社交分享的 Meta Ray-Ban Stories(集成摄像头、AI 语音助手)、专注 Alexa 音频交互的 Amazon Echo Frames(无摄像头);国内有雷鸟 X3 Pro(AR 导航突出)、Rokid(人机交互 + AR 提词器)、小米 AI 眼镜(12MP 摄像头 + 米家生态联动)、华为智能眼镜(音频 + 颈椎监测)、夸克 AI 眼镜(融合高德 / 支付宝等阿里生态)。

功能分类:按技术成熟度与定位分三类 —— 基础功能(AI 对话,渗透率 100%;蓝牙音频,96%;同声传译,83%,为交通场景基础)、视觉能力(摄影摄像、AI 识图,均 58%;通知提醒,54%,逐步成标配)、进阶功能(AI 会议纪要,50%;AR 导航、AR 提词器,均 38%,赋能生产力)。

二、交通出行信息感知与接收机制

AI 眼镜通过 “捕获 - 处理 - 输出” 全链路实现交通信息高效交互:融可赢配

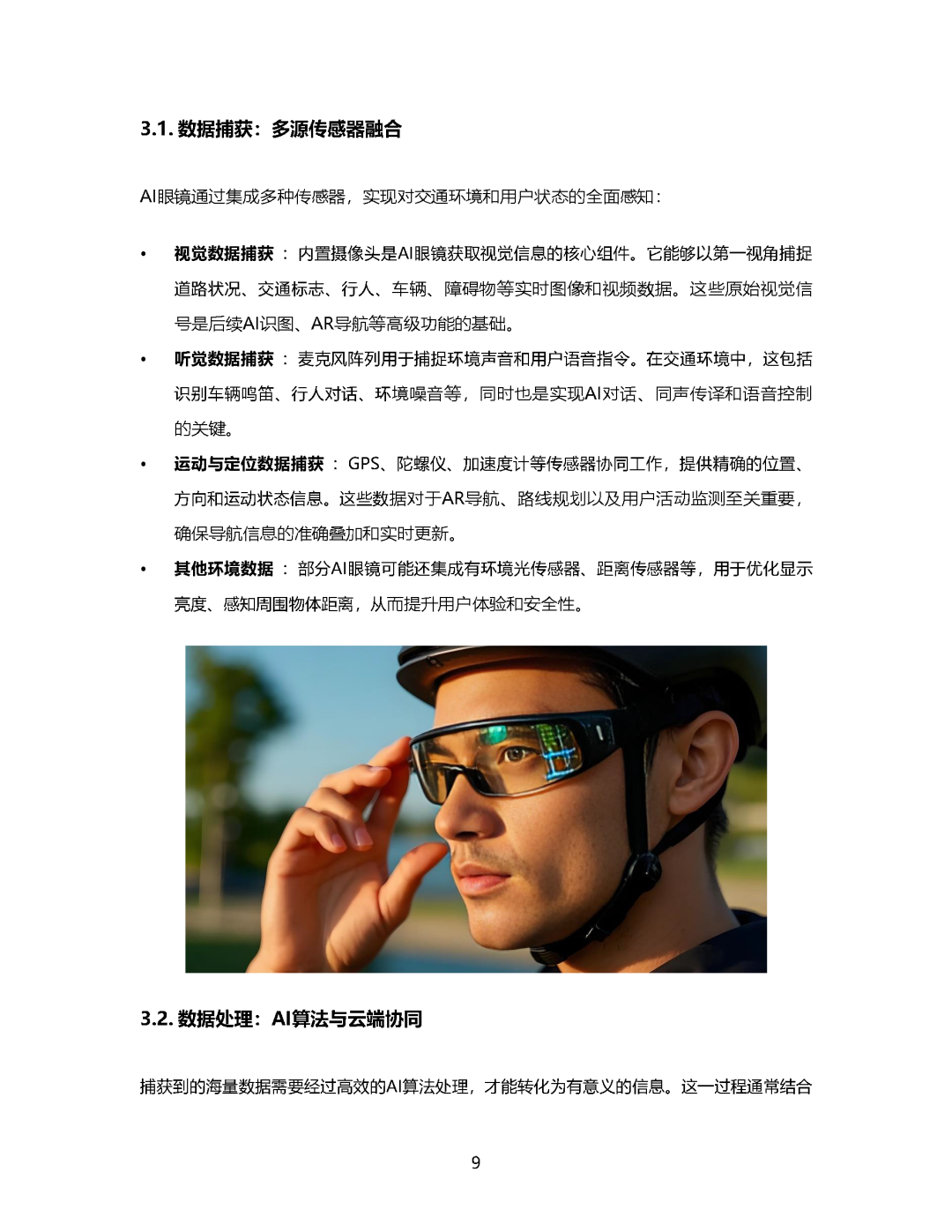

数据捕获:依赖多源传感器,包括摄像头(第一视角捕捉路况、交通标志等视觉数据)、麦克风阵列(环境声音 + 语音指令)、GPS / 陀螺仪(位置与运动数据),部分含环境光 / 距离传感器优化体验。

数据处理:采用 “本地 + 云端” 协同模式 —— 本地 SoC 芯片(如骁龙 AR1)处理语音识别等实时任务,云端 AI 大模型(如夸克 Qwen 大模型)处理复杂语义理解、高精度识图等任务,同时通过算法融合多源数据实现情境感知。

信息输出:以多模态交互保障安全 —— 视觉显示(透明屏叠加导航箭头、路况等 AR 信息)、听觉反馈(开放式音频 / 骨传导,不屏蔽环境音)、触觉反馈(震动提醒,适配视障人群)、语音交互(免手动操作)。

三、交通出行核心应用场景

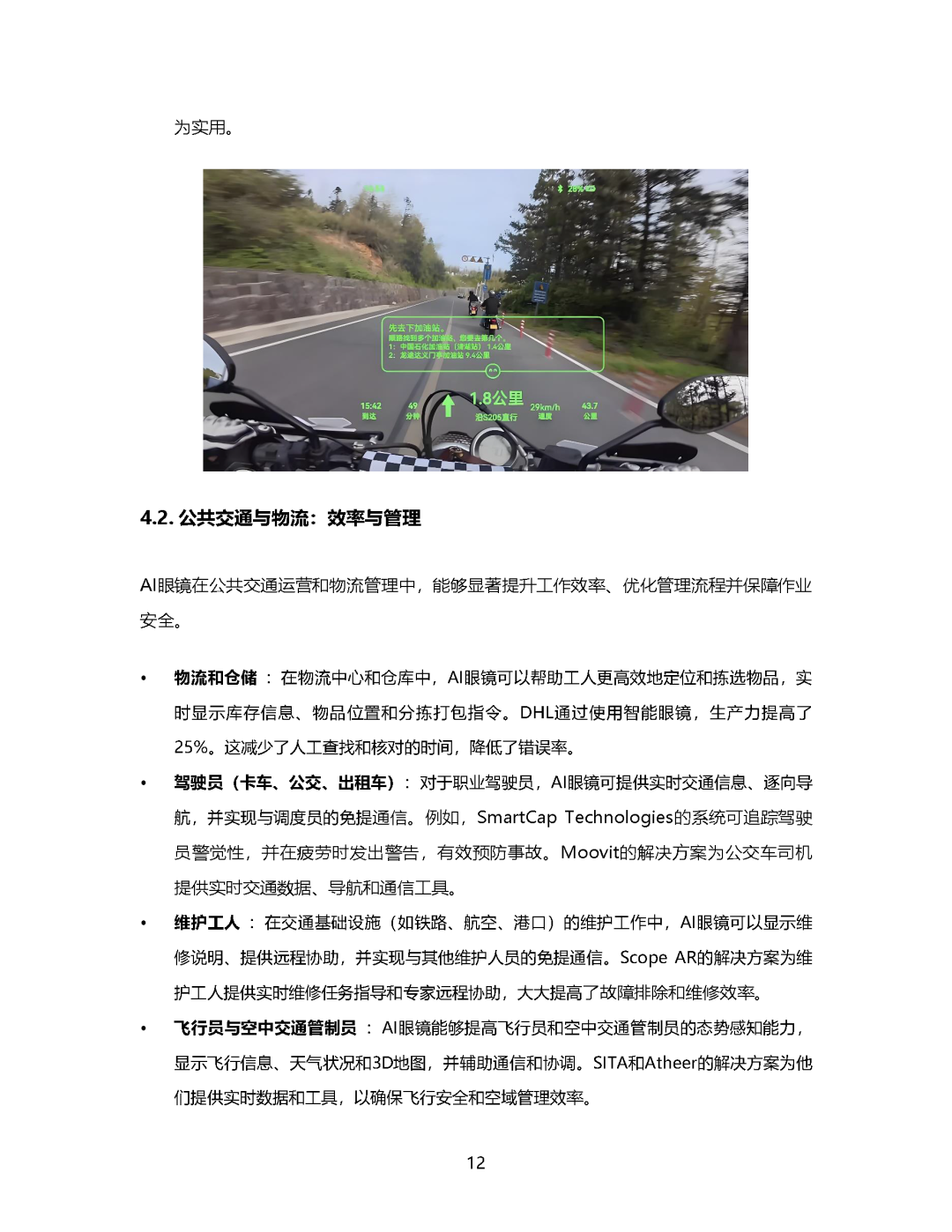

个人出行:以安全与便捷为核心,包括 AR 导航(路线 “抬头可见”,减少低头看手机风险,如高德与夸克合作方案)、智能提醒(同步航班 / 来电等信息,驾驶时免分心)、辅助驾驶(AI 识图识别路标 / 行人,疲劳预警)、多模态交互(语音查路况,适配骑行等双手忙碌场景),还为视障人群提供障碍提示导航(上海交大研发案例)。

公共交通与物流:聚焦效率提升,如物流仓储(AI 眼镜指引拣货,DHL 案例中生产力升 25%)、职业驾驶员(卡车 / 公交司机获实时导航与调度通信,SmartCap Technologies 监测疲劳)、交通设施维护(维修人员获 AR 维修说明 + 远程协助,Scope AR 方案)、飞行员 / 列车长 / 港口工人(实时数据交互优化作业),同时为公交乘客提供路线 / 延误信息。

应急响应与特殊场景:救援人员通过 AI 眼镜实时传现场 / 伤员数据、联动指挥中心;交通执法人员实现车牌识别、违规取证与数据回传,提升决策与执法效率。

四、未来展望与挑战

发展方向:

技术与产品:AI 与 AR 深度融合(更精准空间感知)、硬件升级(低功耗芯片、轻薄高透光显示、长续航电池)、多模态交互演进(眼动追踪、脑机接口)。

市场与生态:市场规模预计爆发,WellsennXR 预测 2035 年年销量达 14 亿副,艾瑞咨询推测 2028 年全球出货量两千万量级;产业链(芯片、光学等)持续成熟降本,厂商构建 “硬件 + 软件 + 生态” 平台(如雷鸟、Rokid)。

交通领域落地:普及智能驾驶辅助(车道偏离 / 碰撞预警)、升级公共交通运营(司机优化路线、乘客个性化服务)、提升物流 / 应急效率,完善视障人群无障碍导航。

核心挑战:数据隐私与安全(收集大量个人 / 环境数据需规范)、技术成熟度(部分功能待优化)、用户接受度与价格、续航能力,需行业协同解决。

五、结论

AI 眼镜凭借免提、第一视角的沉浸式交互,在交通出行领域已验证价值(如 DHL 效率提升、视障导航),其基础功能保障便捷性、进阶功能赋能生产力,未来将成为连接物理与数字世界的关键桥梁融可赢配,助力构建智能、安全、高效的交通系统,开启智能出行新时代。

后台回复“251005”,可获得下载资料的方法。

贝格富配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。